L’agentivité ou le pouvoir d’agir revendiqué par les divers courants féministes se concrétise notamment par la conquête de la parole publique. Subvertissant l’ordre de genre dominant confiscatoire de la contribution des femmes aux mouvements sociaux autant qu’à la vie des idées, la prise de parole publique est un acte politique très fort d’émancipation de la tutelle des hommes. Le renversement des rapports de pouvoir ainsi signifié passe notamment par la visibilisation d’initiatives éditoriales comme celles de la revue Histoires d’elles à Beaubourg.

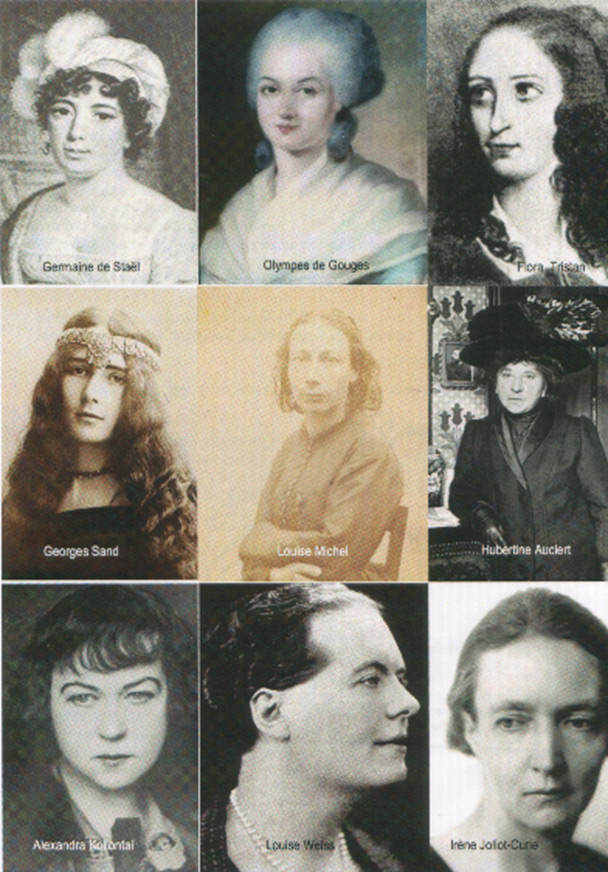

De longue date, des femmes, des institutrices, des intellectuelles, ont créé des groupes de réflexion, des revues pédagogiques et féministes. Familières de l’expression écrite et orale par leur formation, elles prennent leur place dans l’agora, mais cela relève encore aujourd’hui d’un combat.

Pour aller plus loin : Article dans la Revue Diversité Année : 2011. Sophie Devineau, Les Marqueuses de paroles : La pédagogie du Genre, arme des enseignantes engagées pour la mixité. pp. 100-106.

Ou encore :

S’il est une arme du pouvoir, c’est bien celle de la parole qui est l’apanage des dominants, avec en regard la parole confisquée des dominés. Pour paraphraser le poète Francis Ponge « Parler au lieu d’être parlé » est bien un enjeu démocratique de premier ordre, et particulièrement pour les femmes qui traditionnellement ont été exclues de la sphère publique, tenues à l’écart de la vie de la cité, et ce d’autant plus sûrement que l’art oratoire et l’expérience de la joute verbale ne leur étaient pas enseignés. Et lorsque leur expression était attendue, elle l’était dans le cadre restreint de l’échange intime des échanges interindividuels de la famille, des amis ou des petits groupes professionnels.

La critique de la pensée binaire, Homme /Femme a permis de déconstruire la norme hétérosexuelle et d’inclure d’autres groupes jusque là invisibilisés, ignorés. La réalité sociale est complexe et pour en rendre compte il est nécessaire de dépasser les catégories dichotomiques présentées comme universelles et exclusives. Monique Wittig soutient que le mode de bicatégorisation impose un ordre politique, celui de la domination masculine et plaide pour son abandon au bénéfice de la référence générique à l’être humain. Cette approche est égalitariste et inclusive (LGBTQIA+).

La critique la pensée binaire Homme /Femme a ouvert également le champ des connaissances à la complexité des rapports sociaux dans lesquels s’inscrivent les individus. L’imbrication des rapports de classe, de race et de genre étudiée par l’approche intersectionelle éclaire la situation spécifique de dominations multiples des femmes noires américaines par exemple (Black Feminism – Angela Davis et Kimberlé Crenshaw). Elsa Dorlin montre ainsi pour la fin du XIXe siècle que la féminité de la maîtresse de maison se construit par opposition à la servante noire dans une affirmation de classe partagée avec leurs maris eux aussi blancs.

Pour aller plus loin :